ultime notizie

27 Ottobre 2025 - 16:24

E' stata la prima tv di genere, la prima tv di una intera generazione, la prima tv ad andare in giro per il mondo, la prima a lanciare tante cose...ma che è crollata sotto i colpi delle nuove rivoluzioni tecnologiche. I giovani dell'epoca sono adulti ed era inevitabile che si concludesse quell'esperienza, oppure è stata una faccenda di incapacità di confrontarsi con il mutamento dei tempi?

La scorsa settimana quasi tutte le testate hanno dato la notizia della definitiva chiusura delle trasmissioni di MTV. Quella televisione americana, acronimo di Music Television, ha rappresentato non solo un'epoca per la cultura pop, ma un vero e proprio laboratorio della globalizzazione giovanile. Prima che il mondo iniziasse a parlare di villaggio globale, MTV stava già costruendo un linguaggio comune per quella generazione che oggi ha tra i 40 e i 55 anni, in Italia come nel resto del mondo.

MTV ha portato una vera e propria rivoluzione visiva: dopo che l'industria musicale si era trasformata in discografica prima e radiofonica poi, per la prima volta a cavallo tra gli anni '70 e gli '80 la musica entrava negli schermi televisivi. Gli scossoni erano avvenuti con il punk e nel '80 prendevano nuove derive, la possibilità di dare spazio alle immagini voleva dire portare anche le nicchie ad essere più conosciute e, viceversa, i giovani entravano a contatto in modo completamente diverso con le culture di periferia. Per sapere cosa fosse la cultura mods o lo ska, negli anni '70 bisognava stare a Bristol, pochi anni dopo era sufficiente mettersi davanti alla televisione e vedere un video degli Specials. E se le immagini potevano essere almeno inizialmente un modo di mettere in mostra le band, poco a poco, si capì che poteva esserci un elemento artistico dietro il video promozionale di una canzone.

I Queen (con Bohemian Rapsody, nel 1975) avevano posto le basi: l'esperienza sui video musicali fu un crogiolo di fattori che Mtv seppe perfettamente intercettare ed amplificare, facendo da acceleratore ad una generazione piena di fantasia. La crisi dell'industria di fine anni '70 abituata a modelli estetici ormai stantii e la necessità di trovare nuove idee per promuovere gli artisti aveva obbligato le stesse case discografiche a lanciarsi in qualche investimento per percorrere la nuova strada del video. Anche in questo caso l'Inghilterra fece da apripista: l'estetica glamour di un certo tipo di rock, il gusto per un certo teatro visivo e per la narrazione, così come la possibilità di lanciarsi in operazioni estremamente curiose ed interessanti con budget assai limitati.

Nel 1979 un video specifico, uscito su MTV fece capire che qualcosa era destinato a cambiare, e lo stesso titolo della canzone era assai evocativo: Video Kills the Radio Stars segnò l'inizio di una vera e propria nuova strada; i budget cominciarono a salire e visto che alcuni dei principali artisti avevano utilizzato questo medium (Bowie, di ritorno dall'esperienza berlinese diretto a New York, insieme a David Mallet girava Ashes to Ashes), il mercato decise di andargli dietro.

I video su Mtv furono il vero e proprio innesco di una deflagrazione di cui nessuno si sarebbe aspettatto. Il canale rappresentava il primo canale capace di unificare un'offerta: prima i programmi erano sparsi tra televisioni a pagamento e realtà pubbliche. Una serie di ingranaggi che si andarono via via integrandosi l'uno all'altro in modo sempre più oliato: le case discografiche avevano bisogno di dare visibilità ai propri artisti, sul versante opposto MTV aveva necessità di video: le etichette cominciarono a produrre su larga scala, cosa che contribuì a far nascere anche una competizione creativa. Il formato poco a poco si evolse, i video si fecero via via più ambiziosi e con una capacità espressiva sempre più affinata fino al punto che vennero scelti alcuni dei nuovi registi più interessanti per far coniugare sempre più la musica con scelte cinematografiche. Il circolo era virtuoso: le case discografiche avevano la possibilità di investire tutto sulla creatività avendo trovato un canale gratis capace di proporre i propri video. La vera genialità che permise il salto di qualità definitivo fu quella di capire che il nuovo formato era estremamente attrattivo: i giovani volevano vedere la musica, erano attratti dalla interdisciplinarietà tra il cinema e la musica, si finiva con l'appartenere ad una vera e propria comunità che si andava allargando.

Se negli anni '70 il video musicale era poco più di una ripresa in studio – con la nobile eccezione di "Bohemian Rhapsody" dei Queen, antesignano geniale ma isolato – è con il decennio successivo che il video esplode come linguaggio. La scintilla che innesca tutto sarà Thriller (1983) di Michael Jackson. Non è più un semplice accompagnamento alla canzone: è un evento. Con un budget da film (500.000 dollari), la regia di John Landis e una durata di 14 minuti, Thriller dimostra alle major discografiche che il video può trasformare un singolo di successo in un fenomeno culturale planetario, moltiplicando le vendite in modo esponenziale.

È l'inizio di un effetto domino senza precedenti. Le case discografiche iniziano a vedere il budget video non più come una spesa accessoria, ma come l'investimento di marketing più cruciale. Nel cuore degli anni '80 artisti come Madonna, Duran Duran e Prince costruiscono la propria aura e il successo attraverso una sequenza di video dove l'immagine diventa parte integrante del messaggio artistico. Il video diventa il biglietto da visita imprescindibile per entrare nelle case e nei sogni di una generazione.

Gli anni '90 portano questa evoluzione al suo massimo splendore. Il video musicale smette di essere solo promozione, si torna un po' agli esordi (Peter Gabriel si potrà sbizzarrire con un video come quello di Sledge Hammer), su un terreno di sperimentazione artistica pura, un'arena per registi visionari che di lì a poco avrebbero conquistato il cinema. I Radiohead, con Paranoid Android (1997, regia di Magnus Carlsson), creano un cartone animato psichedelico e disturbante, ispirato all'omonimo robot di Guida Galattica per Autostoppisti, che è degno di un lungometraggio d'animazione giapponese. Gli islandesi Sigur Rós con Svefn-g-englar (1999) o con Untitled #1 (Vaka) (2002) in un'opera sospesa tra il sogno e la realtà che eleva la canzone a un'esperienza quasi mistica. E poi si imporrà il genio visionario di Michel Gondry. Il regista francese, prima di consacrarsi al cinema con Eternal Sunshine of the Spotless Mind, è l'artista capace di definire l'estetica di tutta quell'epoca. Dalle coreografie meccaniche e ipnotiche per i Daft Punk (Around the World) al mix di stop-motion e umorismo surreale per i Chemical Brothers (Let Forever Be), fino alla lunga e feconda collaborazione con Björk (Human Behaviour o Bachelorette) che esplorava i confini tra tecnologia e natura umana. Gondry, insieme a un altro visionario come Spike Jonze (autore del video parodia delle serie poliziesche anni '70 per Sabotage dei Beastie Boys), dimostra che il video musicale è ormai un linguaggio cinematografico autonomo e maturo.

Ogni apice però precede una discesa. Il nuovo millennio segnerà l'inizio del declino del modello MTV, travolto da un'inarrestabile frammentazione.

Il Tradimento Originale commesso da MTV è stato l'aver abbandonato la musica, non per caso, ma per una precisa strategia commerciale: accompagnare la sua generazione fondatrice, ormai adulta, inseguendola con format di intrattenimento generalisti (sono arrivati come nuovi protagonisti del palinsesto reality show come The Osbournes e Jackass, serie animate come South Park o programmi "alla Real Time" come Pimp My Ride). Il problema non fu la loro presenza, ma la mole schiacciante, che progressivamente espulse i video musicali dagli orari di ascolto.

Come in una beffarda profezia che si autoavvera, si realizzò il destino cantato dai Buggles: i video hanno ucciso le star della radio, ma a loro volta sono stati decimati dalle mode. E da lì con l'arrivo di YouTube e l'esplosione del Virale giunse il colpo di grazia definitivo al monopolio di MTV. Se la televisione offriva un palinsesto ben delineato, con la piattaforma online si è completamente "democratizzato" l'accesso: chiunque poteva pubblicare un video, ovunque e senza il filtro di un editor. Il concetto di "palinsesto" fu sostituito da quello di "ricerca". Nacquero i fenomeni virali globali come Gangnam Style di PSY e si affermò l'idea del content creator, un canale diretto tra musicista e fan. E se YouTube aveva ancora spazio per video lunghi, artistici e narrativi, il passaggio a TikTok ha compresso l'esperienza in 15'' o 60 secondi massimi. Il “discovery tool” non è più una persona come il VJ, ma un algoritmo che premia l'immediatezza e la ripetizione. Il brano non è più necessariamente un'opera completa, ma spesso un audio da abbinare a un trend visivo, un meme o una coreografia. La scoperta è iper-personalizzata, ma perde la curatela e l'elemento di sorpresa guidata da un gusto umano.

Prima di MTV, la celebrità di un musicista si costruiva prevalentemente sul palco e in studio. Contavano la tecnica strumentale, la potenza della voce, la qualità delle composizioni. Pensiamo alla presenza scenica di un Bruce Springsteen o al virtuosismo di un Jimi Page con i Led Zeppelin. Anche nella rivoluzione punk, con il suo dogma DIY (“do it yourself”), la celebrazione dell'energia pura e dell'autenticità rispetto alla tecnica accademica, rimaneva ancorata ad un'idea di merito sostanziale.

Con gli anni '80 e l'avvento di MTV, non si cancellò questa eredità, ma venne mediata attraverso il filtro dello schermo. Il canale richiedeva non solo talento musicale ed energia, ma anche un'estetica vendibile e un carisma immediatamente trasmissibile. L'ideale punk dell'autenticità si scontrò – e spesso fuse – con la nuova necessità di essere attrattivi per la TV, telegenici.

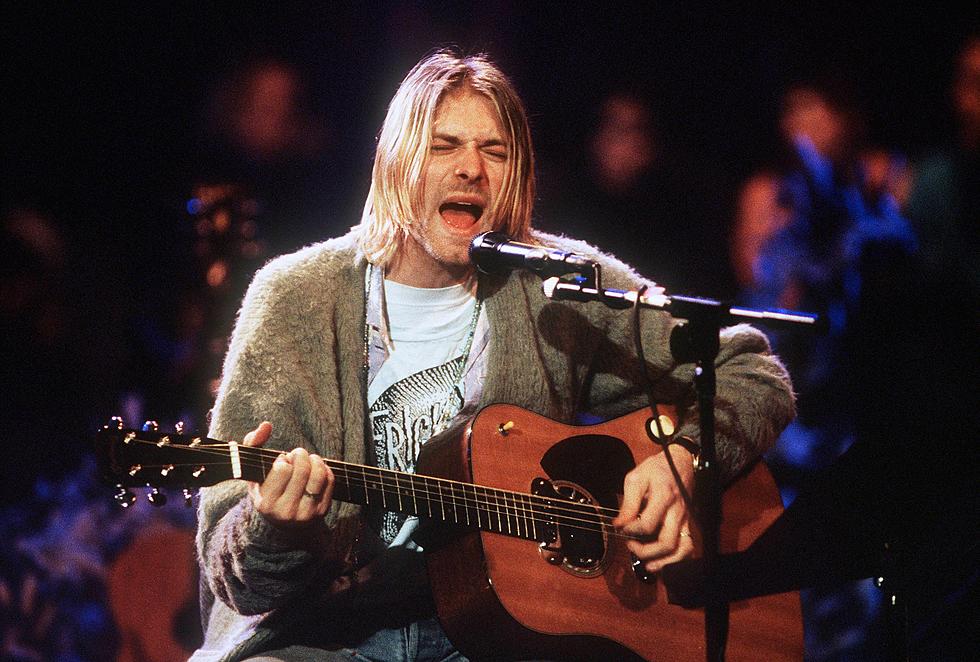

Nacque così una figura ibrida: l'artista che doveva essere insieme credibile e affascinare il pubblico. Questo favorì personaggi iper-costruiti e maestri dell'immagine come Madonna, che fece del video il terreno per esplorare e sovvertire identità di genere, o i Duran Duran, che portarono un'estetica da magazine di moda negli video musicali. Dall'altro lato, permise a band come i R.E.M. o i Nirvana di mantenere un'aura "alternativa" e autentica, ma di veicolarla attraverso un'immagine potentissima e perfetta per lo schermo. Il volto sofferente di Kurt Cobain davanti alla folla di Smells Like Teen Spirit divenne, suo malgrado, un'icona di massa proprio grazie alla ripetizione ossessiva su MTV.

MTV non si limitò a lanciare artisti; con la stessa logica esplicitata poco sopra diede il via alla nascita di una nuova generazione di volti attrattivi, progenitori degli attuali content creator. In Italia, forse più che altrove, i VJ (nuovi guru dopo i dj) non furono semplici conduttori, ma veri e propri filtri culturali e figure di riferimento generazionale. Erano dei tutor musicali, quelli che ci insegnavano come approcciarci ai nuovi suoni.

Enrico Silvestrin: il primo in assoluto ad arrivare a Londra era il “professore” del rock, colui che rendeva accessibile e spiegava un universo complesso e piuttosto vario (dai Faith No More ai Red Hot Chili Peppers passando per il grunge).

Camila Raznovich, Andrea Pezzi e Victoria Cabello: furono la seconda ondata e portavano un'energia nuova, un cosmopolitismo e una dialettica che mescolava musica, attualità e costume (chi non dimentica un programma come Kitchen che portava la musica in un loft, creando un'atmosfera intima e cool facendo anche cucinare gli artisti).

Giorgia Surina: fu il volto rassicurante e pop di TRL, il programma-appuntamento che scandiva il pomeridiano ritorno da scuola. Così come la coppia di Cris & Cris con Marco Maccarini ne davano la versione estiva dalle spiagge portando lo spettatore alla scoperta della dance di Coccoluto senza dover andare ad una serata in riviera romagnola.

Infine il “filosofo” Massimo Coppola e la sua Brand:New, la versione MTV del notturno Fuori Orario (a Rai Tre): fu fondamentale per la scena alternativa e indie; il suo programma era un servizio di scouting per una generazione alla ricerca di qualcosa oltre il mainstream, un faro che indicava la rotta verso sonorità più ricercate e di confine.

La capacità di MTV infatti fu quella di lanciare interi movimenti culturali, trasformando sottoculture locali in fenomeni globali. L'hip hop che a metà anni '80 era in piena espansione non fu più solo il sound dei block party del Bronx: grazie a video come Walk This Way dei Run D.M.C. (che fece da ponte con il rock) o Fight the Power dei Public Enemy, divenne un linguaggio globale di ribellione, con i suoi codici di abbigliamento (baggy pants, cappelli, catene d'oro) e il suo atteggiamento. Lo stesso avvenne per il grunge di Seattle: i Nirvana fecero da apripista, ma gli MTV Acoustic servirono molto ad aprire il genere ad un pubblico assai più ampio. Memorabili furono le due esperienze della band capitanata da Kurt Cobain, così come quella intima e potente degli Alice In Chains, o ancora la versione di Alive dei Pearl Jam per finire con la sorpresa di Alanis Morissette che finì con il rappresentare un'intera generazione. I giovani di tutto il mondo non ascoltavano solo una nuova musica; vedevano, individuavano e decidevano la tribù a cui appartenere.

La chiusura definitiva delle trasmissioni di MTV non è solo la fine di un canale TV, ma l'occasione per interrogarsi su cosa rimanga di quell'esperienza fondativa.

Se per certo verso l'algoritmo di TikTok fa pensare ad un nuovo VJ democraticamente iper-personalizzato e potentissimo, spaventa l'incapacità di creare differenze, nell'omologare lo spettatore alle proprie certezze, senza allargare lo spettro del proprio spessore culturale. DA questo punto di vista va riconosciuto che MTV creava un immaginario collettivo e un rituale condiviso, tutti vedevamo lo stesso video alla stessa ora, ne parlavamo il giorno dopo a scuola, ma potevamo anche dissentire. TikTok porta lo spettatore invece verso un auto-isolamento, crea micro-culture e bolle individuali; un'esperienza asincrona, frammentata e spesso effimera.

Per quanto i Vj fossero una nuova versione, già meno creativa, rispetto ai dj, rappresentavano un contatto con il mondo umano, una mediazione che poteva essere confutata perchè pur sempre soggettiva; la passione che spingeva un VJ – per quanto all'interno di logiche commerciali e di promozioni distributive della discografia – a proporre qualcosa di sconosciuto ma che lui credeva valesse la pena. Un VJ come Massimo Coppola (non è un caso che oggi il nostro è tornato a proporre nei teatri il suo format tra il gusto per la ricerca ed amarcord) poteva spingerti verso territori inesplorati, costruendo un percorso di senso e una vera e propria educazione musicale. Oggi l'algoritmo ti dà ciò che già ami, conferma i tuoi gusti, o al limite ciò che è estremamente popolare.

A chi potrà obiettare che tuttavia non è che MTV abbia proposto sempre e solo qualità musicale, si può pur certo rispondere che per lo meno ha innescato un dualismo: da un lato ha forse appiattito e standardizzato i gusti sonori, favorendo a volte canzoni più orecchiabili, immediate e "videogeniche" a discapito della complessità strumentale e della profondità compositiva, è pur vero che d'altro canto ha elevato l'arte visiva della musica spingendo artisti come Björk, Radiohead o REM a creare opere straordinarie, consentendo ad altri artisti vedi i Sigur Ros di trovare un nuovo spazio potendo ampliare la grande capacità creativa di cui godevano.

Difficile oggi pensare ad un ritorno con la stessa passiione a quel mondo fatto di video in heavy rotation (continuativo) per tutto il giorno, con un ragazzetto che ti anticipa o conclude la visione appena conclusa: l'attenzione sarebbe già altrove; il suo modello centralizzato e con un palinsesto imposto dall'alto è morto e difficilmente potrà ritornare, ma il suo DNA visivo invece è più vivo che mai, disperso in un ecosistema caotico e ricchissimo di immagini. L'eredità più profonda di MTV sta proprio in questo aspetto: non è tanto l'aver creato un canale TV, ma l'idea ormai indiscussa che la musica deve essere un'esperienza visiva.

La domanda oggi forse da fare sarebbe su cosa abbiamo perso e guadagnato in questo passaggio dalla curatela umana ad un algoritmo, almeno in apparenza, privo di una bussola che va alla ricerca del trend del momento. Magari con un atto a dir poco rivoluzionario per poterlo metterlo in discussione offrendo all'uomo la possibilità di essere padrone delle proprie scelte e della propria complessità.

Versione web de L'"Unione Monregalese", settimanale cattolico di informazione, notizie ed opinioni di Mondovì. Iscr. n°8 Reg. Canc. Trib. di Mondovì del 05-04-1951.

Direttore Responsabile Corrado Avagnina.

Edito da CEM - Cooperativa Editrice Monregalese Piazza S. Maria Maggiore, 6 - 12084 Mondovì - Tel. 0174 552900 - P.Iva: 01654260049

Registro delle Imprese di Cuneo n. 01654260049

Albo Società Cooperative n. A118893

Capitale Sociale € 25.768,00 i.v.

L’Unione Monregalese percepisce i contributi pubblici all’editoria. Tramite la Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici), ha aderito allo IAP (Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria) accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Amministrazione trasparente: pubblicazione dei contributi pubblici, importo lordo contributo editoria anno 2022 euro 363.048,48 come da decreto della Presidenza Consiglio Ministri del 5.12.23

Oltre a quanto evidenziato in Nota Integrativa si evidenzia che gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla società sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di stato di cui all'art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabile a questo link