ultime notizie

26 Ottobre 2025 - 16:12

Foto didascalica creata utilizzando il supporto dell'AI

Nel cuore della pianura cuneese, tra i cantieri dell’autostrada Asti-Cuneo e le nuove distese di pannelli fotovoltaici, la terra si consuma metro dopo metro. Non è solo un’impressione visiva, ma un dato certificato: nel 2024 la provincia di Cuneo ha perso 132 ettari di suolo, un primato regionale che racconta più di mille parole lo stato di salute del territorio piemontese.

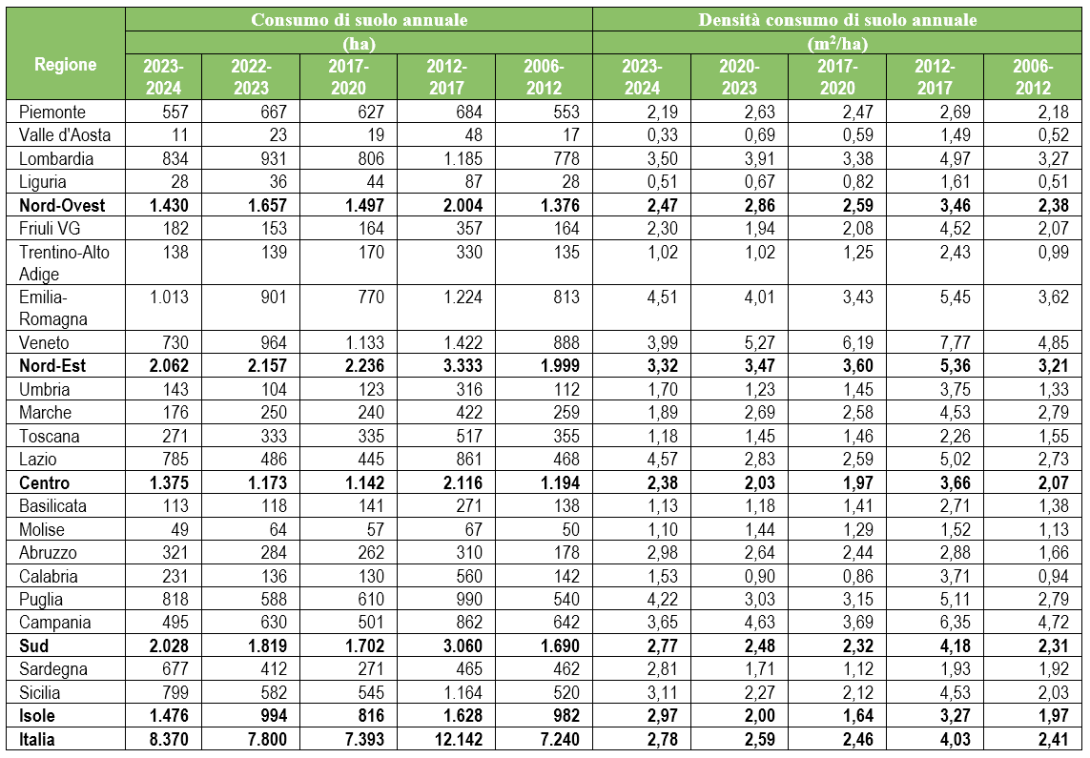

Il nuovo Rapporto SNPA “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici”, diffuso da ISPRA e Arpa, fotografa un’Italia che continua a divorare terreno agricolo e naturale con un ritmo preoccupante. Quasi 84 chilometri quadrati di nuove superfici artificiali in un solo anno: +16% rispetto al 2023. Ogni ora, nel Paese, spariscono 10.000 metri quadrati di suolo, come se qualcuno staccasse un tassello dopo l’altro dal mosaico del paesaggio.

Ma è scendendo nei dettagli regionali che l’immagine si fa più nitida — e, per certi versi, più inquietante.

Nel 2024, il Piemonte ha consumato 503 ettari di suolo, raggiungendo quota 171.136 ettari di superfici artificiali. È il 6,74% del territorio regionale, un valore sotto la media nazionale (7,17%), ma ancora lontano dagli obiettivi europei di “consumo netto zero” entro il 2050.

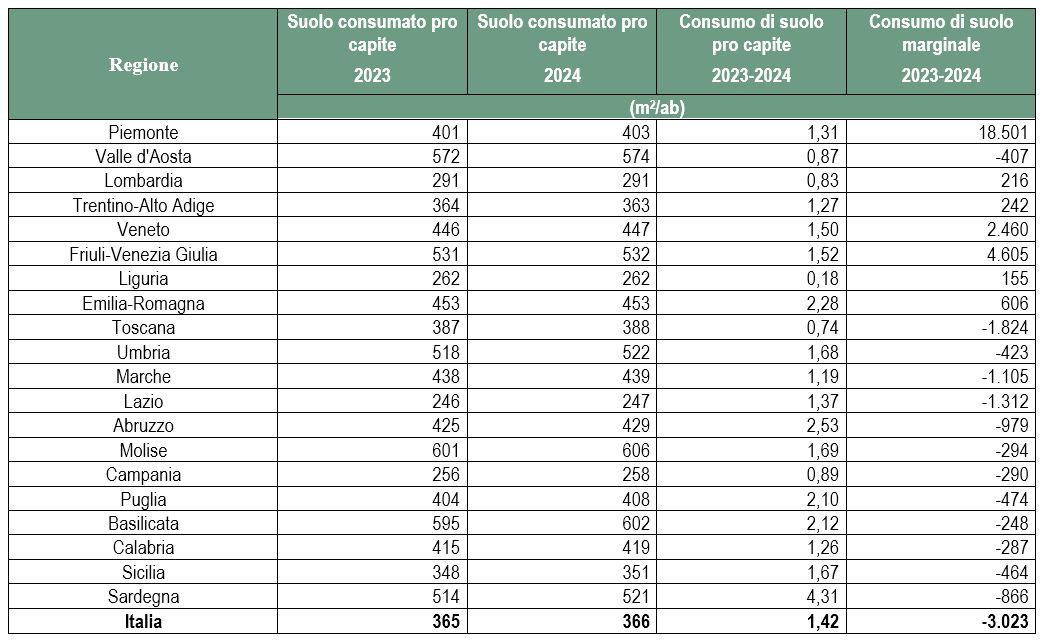

In termini assoluti, il Piemonte si colloca all’ottavo posto nazionale per quantità di suolo perso. Ma ciò che preoccupa maggiormente è l’inefficienza del modello di sviluppo: a fronte di una popolazione sostanzialmente stabile, la regione continua a consumare terra come se dovesse ospitare una nuova metropoli.

Secondo ISPRA, per ogni nuovo abitante piemontese sono stati “bruciati” 18.500 metri quadrati di suolo. In altre parole: quasi due ettari per persona in più. Un dato che denuncia una sproporzione evidente tra sviluppo edilizio e crescita demografica, un disaccoppiamento che mina la sostenibilità ambientale e sociale.

Il ritmo del 2024 equivale, per il Piemonte, a due campi da calcio trasformati ogni giorno in cemento, asfalto o pannelli solari a terra.

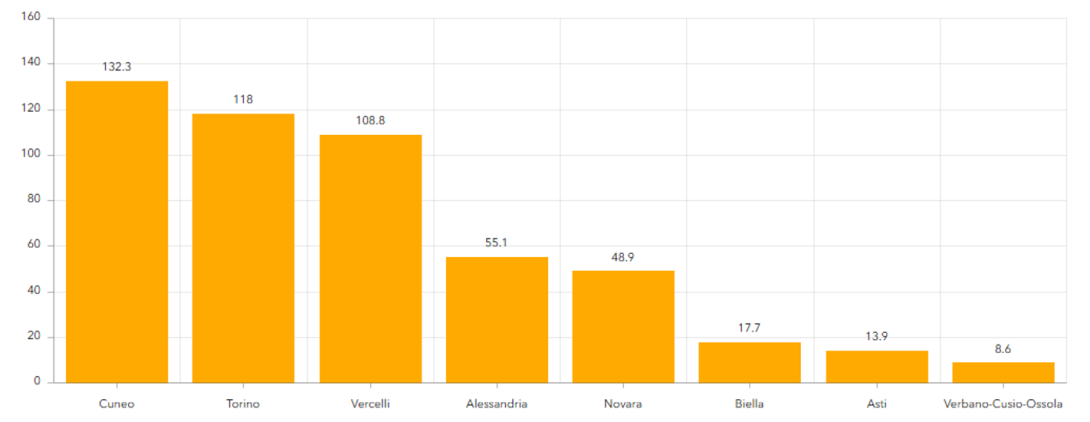

Tra le province piemontesi, Cuneo guida la classifica dei nuovi consumi con 132 ettari di suolo perso. Seguono Torino (118) e Vercelli (109), quest’ultima protagonista di un boom inedito legato all’installazione di impianti fotovoltaici a terra.

Nel Cuneese, le cause principali hanno nomi e cognomi precisi:

i cantieri infrastrutturali, come la Asti-Cuneo e la variante provinciale 290 di Ceresole d’Alba;

le nuove aree commerciali e poli produttivi, come quelli di Savigliano e Ceresole d’Alba;

e infine l’espansione del fotovoltaico a terra, con campi solari a Ceresole e Savigliano che, seppur in nome della transizione energetica, stanno trasformando paesaggi agricoli di pregio in distese di silicio.

Una contraddizione evidente: si costruisce per rendere il territorio più “verde”, ma si distrugge il verde che già esiste.

Se un tempo a guidare il consumo di suolo erano l’edilizia residenziale e industriale, oggi la partita si gioca su due fronti nuovi: la logistica e il fotovoltaico.

Nel Vercellese, il polo logistico di Balocco – sei ettari accanto all’A4 – e quello di Cameri, nel Novarese, sono simboli di una tendenza che cresce: capannoni, piattaforme di smistamento e parcheggi che si allungano lungo le direttrici autostradali.

Parallelamente, gli impianti fotovoltaici a terra – che in Piemonte nel 2024 hanno occupato oltre 160 ettari di suolo, quasi il 30% del totale dei nuovi consumi – stanno diventando la nuova frontiera del conflitto ambientale.

Nel solo Vercellese, più di 80 ettari di terreni agricoli sono stati convertiti in distese di pannelli, soprattutto nei comuni di Trino e Alice Castello.

A Cuneo, invece, il fotovoltaico è spesso abbinato a nuove aree produttive: un doppio colpo alla permeabilità del terreno. Laddove una volta scorrevano acque superficiali e venivano coltivati campi, ora si costruiscono piattaforme impermeabili, riducendo la capacità del suolo di assorbire piogge e mitigare gli effetti del clima estremo.

Il consumo di suolo non è solo una questione paesaggistica. Ha ricadute dirette sul rischio idrogeologico, sulla biodiversità e sul microclima locale.

Nel 2024, il Piemonte ha registrato 18 ettari di nuovi consumi in aree a pericolosità idraulica elevata, 41 in aree a rischio medio e oltre 100 in zone a rischio basso.

È un dato che pesa, soprattutto in un territorio come quello piemontese, dove gli eventi meteorologici estremi – bombe d’acqua, esondazioni, alluvioni lampo – si fanno sempre più frequenti. Cementificare aree che dovrebbero funzionare da spugna naturale significa accorciare il tempo tra la pioggia e l’alluvione.

C’è poi un altro aspetto inquietante: più del 6% dei nuovi consumi è avvenuto su terreni di classe I, cioè i più fertili, quelli “privi di limitazioni e adatti a ogni tipo di coltura”. In altre parole, stiamo costruendo proprio dove la terra è più produttiva.

L’aspetto più paradossale del rapporto è quello demografico.

Il Piemonte non sta crescendo: il saldo della popolazione è appena positivo, ma il suolo consumato aumenta come se la regione dovesse accogliere decine di migliaia di nuovi abitanti.

Il risultato è un indice di efficienza urbanistica negativo: per ogni nuovo residente, due ettari di terra sono stati persi.

È la dimostrazione di un modello insostenibile, in cui l’espansione urbanistica non è più legata a un reale bisogno abitativo o produttivo, ma a dinamiche speculative o frammentate, spesso scollegate dalle necessità del territorio.

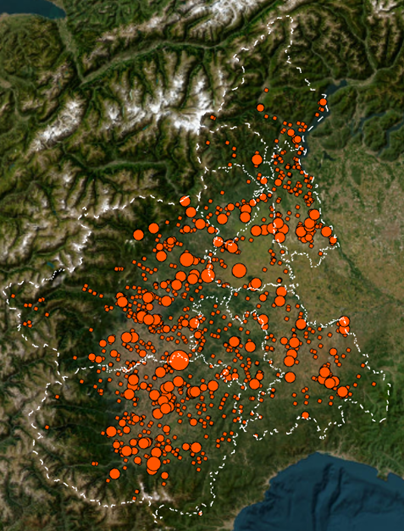

Come spiegano i tecnici di Arpa Piemonte, il fenomeno ha assunto un carattere “endemico”: piccoli interventi sparsi, spesso nei centri minori o lungo gli assi vallivi, che sommati tra loro producono un impatto complessivo enorme.

Lontano dai confini piemontesi, l’Italia intera continua a divorare il proprio territorio.

Nel 2024, 78 km² di consumo netto e solo 5,2 km² di suolo ripristinato: un saldo drammaticamente negativo.

Il ripristino, ovvero la restituzione alla natura di aree artificiali, resta una pratica marginale. Dopo il picco di 8,2 km² del 2023, nel 2024 è sceso del 37%.

L’unico esempio virtuoso è l’Emilia-Romagna, che ha recuperato 143 ettari grazie alla rinaturalizzazione di cave dismesse e alla chiusura di cantieri per metanodotti.

Sul fronte opposto, Lombardia, Veneto e Campania guidano la classifica del consumo totale, con rispettivamente 12,22%, 11,86% e 10,61% di territorio ormai cementificato.

Il Piemonte, con il suo 6,74%, resta in una fascia intermedia — ma il trend, come mostrano i numeri, è tutt’altro che rassicurante.

La provincia “Granda” è sempre stata sinonimo di equilibrio tra agricoltura, industria e paesaggio. Ma oggi quel delicato equilibrio vacilla.

Le nuove infrastrutture viarie e le aree produttive in espansione ridisegnano la geografia del territorio, spesso a scapito di terreni agricoli pregiati e habitat rurali.

Gli hot spot individuati da ISPRA mostrano un aumento diffuso dei consumi nella pianura tra Savigliano, Fossano e Ceresole d’Alba, aree già fortemente infrastrutturate.

In parallelo, la diffusione dei campi fotovoltaici a terra rischia di innescare una nuova forma di “speculazione verde”, dove la produzione di energia pulita si scontra con la perdita di biodiversità e di suoli agricoli.

L’allarme è chiaro: se il consumo di suolo non rallenta, il Piemonte rischia di compromettere irreversibilmente la sua capacità agricola, proprio mentre le crisi alimentari e climatiche rendono il territorio più vulnerabile.

Il rapporto SNPA non si limita a denunciare: indica anche una direzione.

Ci sono esperienze virtuose di rigenerazione urbana, progetti di rinaturalizzazione e strumenti di pianificazione che, se applicati con coerenza, possono invertire la rotta.

Ma serve un cambio di mentalità.

Il consumo di suolo non è solo un problema tecnico o urbanistico: è una questione culturale. È il risultato di un modello economico che continua a identificare lo sviluppo con l’espansione, la crescita con la costruzione, l’innovazione con la cementificazione.

Edicola digitale

I più letti

Versione web de L'"Unione Monregalese", settimanale cattolico di informazione, notizie ed opinioni di Mondovì. Iscr. n°8 Reg. Canc. Trib. di Mondovì del 05-04-1951.

Direttore Responsabile Corrado Avagnina.

Edito da CEM - Cooperativa Editrice Monregalese Piazza S. Maria Maggiore, 6 - 12084 Mondovì - Tel. 0174 552900 - P.Iva: 01654260049

Registro delle Imprese di Cuneo n. 01654260049

Albo Società Cooperative n. A118893

Capitale Sociale € 25.768,00 i.v.

L’Unione Monregalese percepisce i contributi pubblici all’editoria. Tramite la Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici), ha aderito allo IAP (Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria) accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Amministrazione trasparente: pubblicazione dei contributi pubblici, importo lordo contributo editoria anno 2022 euro 363.048,48 come da decreto della Presidenza Consiglio Ministri del 5.12.23

Oltre a quanto evidenziato in Nota Integrativa si evidenzia che gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla società sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di stato di cui all'art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabile a questo link